Wie funktioniert eine Batterie?

Verstehe Spannungsquellen in der Physik Erfahre, wie Spannungsquellen einen Stromkreis antreiben. Entdecke, wie galvanische Elemente wie Batterien elektrische Energie erzeugen. Lerne Beispiele kennen, wie Batterien und Solarenergie. Interessiert? Das und vieles mehr findest du im folgenden Text.

in nur 12 Minuten? Du willst ganz einfach ein neues

Thema lernen in nur 12 Minuten?

-

5 Minuten verstehen

5 Minuten verstehen

Unsere Videos erklären Ihrem Kind Themen anschaulich und verständlich.

92%der Schüler*innen hilft sofatutor beim selbstständigen Lernen. -

5 Minuten üben

5 Minuten üben

Mit Übungen und Lernspielen festigt Ihr Kind das neue Wissen spielerisch.

93%der Schüler*innen haben ihre Noten in mindestens einem Fach verbessert. -

2 Minuten Fragen stellen

2 Minuten Fragen stellen

Hat Ihr Kind Fragen, kann es diese im Chat oder in der Fragenbox stellen.

94%der Schüler*innen hilft sofatutor beim Verstehen von Unterrichtsinhalten.

Grundlagen zum Thema Wie funktioniert eine Batterie?

Die Spannungsquelle in der Physik

Jeder Stromkreis mit Verbraucher benötigt eine Spannungsquelle. Sie liefert die Spannung, die den Strom antreibt. Eine Spannungsquelle ist per Definition ein elektrisches Bauelement mit zwei Anschlüssen, zwischen denen es eine elektrische Spannung gibt. Aus physikalischer Sicht handelt es sich meist um einen Energiewandler, der zum Beispiel chemische Energie in elektrische Energie umwandelt. Es gibt unterschiedliche Schaltzeichen für Spannungsquellen, je nach ihrer Bauart und Funktionsweise.

Aber wie kann man elektrische Spannung erzeugen? Ein wichtiges Beispiel ist die Batterie, die ein galvanisches Element ist.

Galvanisches Element

In einer einfachen Ausführung besteht ein galvanisches Element aus zwei Elektroden aus unterschiedlichen Metallen, von denen eines edler als das andere ist. Was das genau bedeutet, erfährst du in unserem Video zu Metallen und ihrer Affinität zu Sauerstoff. Sie befinden sich in einem flüssigen Elektrolyt, also einer leitfähigen Flüssigkeit. Wir betrachten ein Beispiel mit einer Kupfer- und einer Zinkelektrode, die in eine Kupfersulfatlösung getaucht sind. Das kann in einem gemeinsamen Becken sein, wenn es eine halbdurchlässige Membran zwischen den beiden Elektroden gibt, oder in zwei getrennten Becken, wenn die Flüssigkeiten über eine Ionenbrücke in Verbindung stehen. Die beiden Elektroden sind außerdem durch einen leitenden Draht miteinander verbunden.

Zink ist unedler als Kupfer. Aus diesem Grund findet an der Zinkelektrode eine Oxidation statt. Das bedeutet, dass positiv geladene Zinkionen in die Elektrolytlösung wandern. Die Elektrode weist daher einen Elektronenüberschuss auf, ist also leicht negativ geladen.

Kupfer ist edler als Zink. Deswegen findet an der Kupferelektrode eine Reduktion statt, es lagern sich positiv geladene Ionen aus der Kupfersulfatlösung an der Elektrode ab. Da sie positiv geladen sind, baut sich eine Spannung zwischen den Elektroden auf. Durch den Draht, der die beiden Elektroden verbindet, wandern Elektronen aus der Zinkelektrode zur Kupferelektrode, wo sie von den positiven Ionen aufgenommen werden.

Dieser Prozess kann so lange ablaufen, bis sich alle Ionen aus der Elektrolytflüssigkeit an den Oberflächen der Elektroden angelagert haben oder bis diese vollständig mit Ionen bedeckt sind – also eine weitere Anlagerung unmöglich wird.

Man kann ein solches galvanisches Element auch mit einem Apfel oder einer Kartoffel aufbauen. Du kannst selbst mit verschiedenen Früchten experimentieren um herauszufinden, welche die höchste Spannung liefert.

Spannungsquellen – Beispiele

In der folgenden Tabelle findest du ein paar Beispiele für Spannungsquellen im Alltag:

| Spannungsquelle | Spannung in V |

|---|---|

| Batterie | 1,5 bis 9,0 |

| Fahrraddynamo | 6 |

| Smartphoneakku | $\approx$ 4,0 |

| Solarzelle | 0,5 |

| Zitteraal | $\approx$ 800 |

Spannungsquellen – Zusammenfassung

In diesem Video lernst du die galvanische Zelle als Spannungsquelle kennen. Du erfährst außerdem einige grundlegende Merkmale von Spannungsquellen. Du findest neben Text und Video auch zum Thema elektrische Spannungsquelle Aufgaben und ein Arbeitsblatt.

Transkript Wie funktioniert eine Batterie?

Was sind die wichtigsten Dinge, die der moderne Mensch zum Überleben braucht? Klar: Akku und Netz fürs Handy. Wir wollen uns mit einem dieser Grundpfeiler der menschlichen Zivilisation beschäftigen, wobei wir uns den VORLÄUFER des Akkus genauer ansehen: die Batterie. Batterien und Akkus gibt es in verschiedenen Größen. Sie alle erfüllen denselben Zweck: Sie stellen eine elektrische Spannung her, die je nach Zusammensetzung unterschiedlich groß sein kann. Die Spannung ermöglicht einen Stromfluss, der von einem angeschlossenen "Verbraucher" genutzt werden kann. Aber wie ENTSTEHT die elektrische Spannung in einer Batterie? Um das zu verstehen, müssen wir die CHEMISCHEN Eigenschaften von Stoffen, genauer gesagt die von METALLEN, verstehen. Aber das ist nicht so wild, denn die Chemie dahinter lässt sich ganz einfach zusammenfassen: Haben wir zwei Metalle beieinander, gibt immer EINES Elektronen AB und das ANDERE nimmt diese AUF – wenn das für beide energetisch günstig ist. LITHIUM, das du vielleicht vom "Lithium-Ionen-Akku" kennst, ist zum Beispiel ein Metall, das sehr leicht Elektronen ABGIBT, während Edelmetalle wie Gold oder Platin das so gut wie NIE tun. Hat man also zwei Metalle beieinander, gibt es immer eines, das dem anderen seine Elektronen aufs Auge drücken möchte. Man spricht von einer "Potentialdifferenz" zwischen den beiden Elementen – und das ist nichts Anderes als die elektrische SPANNUNG, da die ausgetauschten Elektronen elektrische Ladungsträger sind. Nimmt man zum Beispiel die Metalle "Zink" und "Kupfer", ergibt die Potentialdifferenz eine Spannung von eins-Komma-eins Volt. Alessandro Volta hat DAMIT im Jahr 1799 seine "Volta-Säule" gebaut – die erste brauchbare Batterie. Der Trick dabei waren in Salzlösung getränkte Stofffetzen, die er zwischen die Zink- und Kupferscheiben gequetscht hat. Denn erst durch die Salzlösung werden die Ionen, also die geladenen Atome, die die Spannung aufrechterhalten, ausgetauscht. So wird die chemische Reaktion der beiden Metalle am Laufen gehalten und es bilden sich Minuspol und Pluspol. "Zwei Metalle und eine Salzlösung" – so sind auch heute noch Batterien aufgebaut. Statt der Stofffetzen hält man sich aber eher an den Aufbau einer "Galvanischen Zelle", auch "Galvanisches Element" genannt. Die beiden Metalle – bleiben wir mal bei Zink und Kupfer – stellen die "Elektroden" dar. Zink ist die "Anode" – der MINUS-Pol, an dem Elektronen FREIWERDEN. Kupfer ist die "Kathode" – der PLUS-Pol, der Elektronen BINDET. In diesem Aufbau tauchen die Elektroden jeweils in einer eigenen Kammer in eine Salzlösung, die sogenannte "Elektrolyt-Lösung", ein. Links entstehen Zink-Ionen durch die Abgabe von Elektronen, rechts befinden sich bereits Kupfer-Ionen, denn meist wird hier "Kupfersulfatsalz" als Elektrolyt-Lösung genommen. Eine "Salzbrücke", auch "Ionenbrücke" genannt, stellt sicher, dass Ionen zwischen den beiden Kammern ausgetauscht werden können, ohne dass sich die Lösungen vermischen. Das ist wichtig, wenn der "äußere Stromkreis" der Batterie geschlossen wird, also ein "Verbraucher" angeschlossen wird. Jetzt können die in der Anode freiwerdenden Elektronen zur Kathode übergehen – es fließt Strom. Dazu müssen allerdings Sulfat-Ionen aus der Elektrolyt-Lösung im "inneren Stromkreis" von der Kathode zur Anode wandern können, denn nur dann werden die positiven Ladungen der links entstehenden Zink-Ionen fortlaufend ausgeglichen, während rechts die Kupfer-Ionen weiterhin eintreffende Elektronen aufnehmen. So entsteht ein schöner Kreislauf: "Ionenstrom" unten, und "Elektronenstrom" oben. Dabei wird die CHEMISCHE Energie, die in der Galvanischen Zelle gespeichert ist, in ELEKTRISCHE Energie umgewandelt. Leider geht das nicht in alle Ewigkeit, denn irgendwann sind alle Sulfat-Ionen links angereichert und damit das chemische Potential abgebaut – die Batterie ist leer. Es sei denn, man schafft es irgendwie, den Prozess rückgängig zu machen, also ELEKTRISCHE Energie einzuspeisen, um das CHEMISCHE Potential der Zelle wiederherzustellen. Das klappt eher weniger gut mit Zink und Kupfersulfat, aber mit anderen Materialen dafür umso besser – wie zum Beispiel beim berühmten "Lithium-Ionen-Akku". "Akku" ist kurz für "Akkumulator", wobei "akkumulieren" soviel wie "ansammeln" bedeutet. Beim Laden eines Akkus werden also durch die Zufuhr von elektrischer Energie die Ionen wieder dort angesammelt, wo sie zu Beginn waren – und das chemische Potential so wiederhergestellt. Wir sammeln uns jetzt auch nochmal und fassen zusammen: Batterie und Akku folgen im Wesentlichen dem Aufbau einer "Galvanischen Zelle". Ein Elektronstrom fließt im ÄUẞEREN Stromkreis zwischen Anode und Kathode, solange im INNEREN Stromkreis der Ladungsausgleich über einen Ionenstrom stattfinden kann. So wird CHEMISCHE Energie in ELEKTRISCHE Energie umgewandelt. Mit unterschiedlichen Elektrodenmaterialien können unterschiedlich starke Spannungen erzeugt werden. Bestimmte Materialien ermöglichen es auch, die Energieumwandlung UMZUKEHREN, wie zum Beispiel beim "Lithium-Ionen-Akkumulator". Aber auch die geballte Macht dieser Umarmung von Chemie und Physik hilft dir nicht weiter, wenn du wieder mal das falsche Ladekabel eingesteckt hast.

Wie funktioniert eine Batterie? Übung

-

Gib an, wie es zur Entstehung einer Spannung zwischen zwei Metallen kommt.

TippsEs gibt drei richtige Antworten.

Eine Potentialdifferenz entsteht nicht durch eine Subtraktionsaufgabe.

LösungEs gibt Metalle, die nehmen Elektronen auf, andere Metalle geben Elektronen ab, beispielsweise die Elemente Zink und Kupfer. Zink gibt Elektronen ab und Kupfer nimmt Elektronen auf. Auch das Element Lithium gibt Elektronen ab – Edelmetalle wie Gold aber nicht.

Gibt ein Metall seine Elektronen an ein anderes Metall ab, entsteht eine Potentialdifferenz zwischen den beiden Metallen.

Eine Potentialdifferenz ist eine Spannung.

Werden beide Metalle über einen Verbraucher miteinander verbunden, fließt ein elektrischer Strom.Die richtigen Aussagen sind daher:

- Es gibt Metalle, die nehmen Elektronen auf, andere Metalle geben Elektronen ab.

- Gibt ein Metall seine Elektronen an ein anderes Metall ab, entsteht eine Potentialdifferenz zwischen den beiden Metallen.

- Eine Potentialdifferenz ist eine Spannung.

-

Beschreibe den Aufbau einer galvanischen Zelle.

TippsDie Anode gibt Elektronen ab.

Durch die Ionenbrücke werden Ionen ausgetauscht.

Eselsbrücke:

Die Kathode ist katholisch und wird deswegen mit einem Kreuz (+) beschriftet.

Das bedeutet, dass die Kathode immer den Pluspol darstellt.LösungSchaue dir die zu füllenden Lücken genau an:

Die Kathode ist positiv geladen. Im Bild kannst du sehen, dass sie aus Kupfer besteht.

Die Anode ist dann negativ geladen. Sie besteht aus Zink.

Damit die galvanische Zelle funktioniert, tauchen Anode und Kathode in eine Elektrolyt-Lösung (bzw. Elektrolytlösung) ein. Bei einer Kupfer-Zink-Zelle ist es günstig, Kupfersulfat zu verwenden. Eine Ionenbrücke stellt sicher, dass Ionen zwischen den Behältern ausgetauscht werden, ohne dass sich die Flüssigkeiten vermischen.

Durch die galvanische Zelle kann ein Verbraucher mit Energie versorgt werden. -

Beschreibe die Arbeitsweise einer galvanischen Zelle.

TippsAnode und Kathode tauchen in eine Kupfersulfat-Lösung ein.

Durch die Abgabe von Elektronen entstehen positive Zink-Ionen an der Anode.

Mit einer Ionenbrücke können Ionen zwischen den beiden Kammern der Zelle ausgetauscht werden.

LösungEine galvanische Zelle besteht aus zwei Elektroden. Eine der Elektroden setzt Elektronen frei. Das ist die Zink-Anode. Die andere Elektrode ist die Kupfer-Kathode. Sie nimmt Elektronen auf.

Beide Elektroden tauchen in getrennte Kammern ein, in denen sich eine Kupfersulfat-Lösung befindet. Um die Anode entstehen durch die Abgabe von Elektronen positive Zink-Ionen. Durch die Kupfersulfat-Lösung befinden sich um die Kathode bereits positive Kupfer-Ionen. Eine Ionenbrücke stellt sicher, dass Ionen zwischen den beiden Kammern ausgetauscht werden können, ohne dass sich die Lösungen vermischen.

Wird ein Verbraucher angeschlossen, wandern die von der Anode freigesetzten Elektronen zur Kathode. Das geschieht, weil die Elektronen negativ und die Kathode positiv geladen sind. Durch den Verbraucher fließt ein elektrischer Strom. Über die Ionenbrücke wandern gleichzeitig negative Sulfat-Ionen von der Kathode zur Anode.

Sind die Sulfat-Ionen an der Kathode aufgebraucht, ist die galvanische Zelle entladen: Der Prozess kann ohne die Wanderung der Sulfat-Ionen nicht weiter stattfinden.

-

Arbeite wichtige Merkmale von Batterie und Akkumulator heraus.

TippsEine galvanische Zelle kann nicht wieder aufgeladen werden.

Durch Elektrolyse wird beim Aufladen eines Akkus elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt werden.

LösungÜberlege dir zuerst, welche Energieumwandlungen an einer Batterie und an einem Akkumulator stattfinden:

Du hast im Video gelernt, dass es für den Stromfluss in einer galvanischen Zelle (Batterie) sehr wichtig ist, das negative Sulfat-Ionen von der Kathode zur Anode transportiert werden müssen. Jedoch ist die Anzahl der Sulfat-Ionen begrenzt und der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Deshalb findet hier nur eine Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie statt.Werden andere Materialien verwendet, kann eine Umkehrung der Energieumwandlung stattfinden. Das ist beim Akkumulator der Fall: Elektrische Energie kann auch in chemische Energie umgewandelt werden. Diesen Vorgang nennt man Elektrolyse. Der Akku kann also nicht nur entladen, sondern auch wieder aufgeladen werden.

Die Spannung an einer Batterie oder an einem Akku ist vom Aufbau und von den chemischen Eigenschaften des Materials abhängig.

-

Entscheide, welche der nachfolgenden Geräte eine Batterie oder einen Akku benötigen und welche nicht.

TippsEin Powerdrink ist kein elektrisches Gerät.

Wenn eine Taschenlampe nicht funktioniert, dann ist meistens die Batterie leer.

Der Akku eines Handys sollte nicht ständig komplett geladen sein.

LösungSchaue dir die angegebenen Begriffe genau an: Prüfe zunächst, ob es sich um elektrische Geräte handelt.

Alle Geräte, die keine elektrischen Geräte sind, kannst du dem Element keine Batterie zuordnen.Das sind:

- der Powerdrink,

- der Taschenkompass und

- der USB-Stick.

Der USB-Stick ist ein Sonderfall: Er ist ein elektrisches Gerät, hat aber keine Batterie und auch keinen Akku. Die USB-Schnittstelle am PC versorgt den Stick mit Energie. Du musst ihn deshalb dem Element keine Batterie zuordnen.Elektrische Geräte sind dann in diesem Fall:

- die Fernbedienung,

- die Taschenlampe und

- das Handy.

-

Berechne die Spannung einer Voltasäule.

TippsDie Spannung einer Zelle beträgt $\pu{1,1 V}$.

Die Spannung aller Zellen muss addiert werden.

LösungEs werden $14$ Zellen in Reihe geschaltet.

Werden Batterien in Reihe geschaltet, ergibt sich die Gesamtspannung aus der Summe der Spannungen der einzelnen Zellen. Die Spannung der einzelnen Zelle beträgt $\pu{1,1 V}$:$1{,}1~\text{V} \cdot 14 = 15{,}4~\text{V}$

Die errechnete Gesamtspannung beträgt somit $\pu{15,4 V}$.

Wirkungen des elektrischen Stroms

Gefahren des elektrischen Stroms

Elektrische Leiter und Nichtleiter

Größen und Begriffe der Elektrizitätslehre

Was ist elektrischer Strom?

Was ist elektrische Spannung?

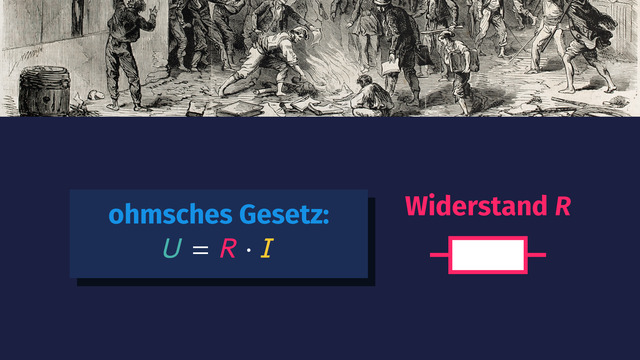

Ohmsches Gesetz und elektrischer Widerstand

Elektrizität und elektrische Energie

Die elektrische Leistung

Wie funktioniert eine Batterie?

Spannung und Stromstärke messen

Elektrische Arbeit und Leistung – Überblick

Elektrische Leitfähigkeit

Widerstandsgesetz

Thomas Edison

Edison und das Licht – es war einmal Forscher und Erfinder (Folge 18)

Ohm'sches Gesetz

9.711

sofaheld-Level

6.600

vorgefertigte

Vokabeln

8.276

Lernvideos

38.589

Übungen

33.616

Arbeitsblätter

24h

Hilfe von Lehrkräften

Inhalte für alle Fächer und Klassenstufen.

Von Expert*innen erstellt und angepasst an die Lehrpläne der Bundesländer.

Testphase jederzeit online beenden

Beliebteste Themen in Physik

- Temperatur

- Schallgeschwindigkeit

- Dichte

- Drehmoment

- Transistor

- Lichtgeschwindigkeit

- Elektrische Schaltungen – Übungen

- Galileo Galilei

- Rollen- Und Flaschenzüge Physik

- Radioaktivität

- Aufgaben zur Durchschnittsgeschwindigkeit

- Lorentzkraft

- Beschleunigung

- Gravitation

- Ebbe und Flut

- Hookesches Gesetz Und Federkraft

- Elektrische Stromstärke

- Elektrischer Strom Wirkung

- Reihenschaltung

- Ohmsches Gesetz

- Freier Fall

- Kernkraftwerk

- Reflexionsgesetz: Ebener Spiegel – Übungen

- Was sind Atome

- Aggregatzustände

- Infrarot, Uv-Strahlung, Infrarot Uv Unterschied

- Isotope, Nuklide, Kernkräfte

- Transformator

- Lichtjahr

- Si-Einheiten

- Fata Morgana

- Gammastrahlung, Alphastrahlung, Betastrahlung

- Kohärenz Physik

- Mechanische Arbeit

- Schall

- Elektrische Leistung

- Dichte Luft

- Ottomotor Aufbau

- Kernfusion

- Trägheitsmoment

- Heliozentrisches Weltbild

- Energieerhaltungssatz Fadenpendel

- Linsen Physik

- Ortsfaktor

- Interferenz

- Diode und Photodiode

- Wärmeströmung (Konvektion)

- Schwarzes Loch

- Frequenz Wellenlänge

- Elektrische Energie

5 Minuten verstehen

5 Minuten verstehen

5 Minuten üben

5 Minuten üben

2 Minuten Fragen stellen

2 Minuten Fragen stellen

Bereit für eine echte Prüfung?

Bereit für eine echte Prüfung?

Gut erklärt!