Glykolipide und Glykoproteine

Erfahre alles über Glykolipide und Glykoproteine, wichtige Bestandteile der Zellmembran. Entdecke, wie Glykolipide im Gehirn und Nervengewebe vorkommen und welche Rolle sie in der Reizweiterleitung spielen. Lerne auch die Vielfalt der Glykoproteine kennen und wie sie zur Zell-Zell-Erkennung beitragen. Interessiert? Dies und vieles mehr findest du im folgenden Text!

- Glykolipide und Glykoproteine – Chemie

- Glykolipide – Definition

- Glykolipide – Aufbau und Funktion

- Glykolipide – Aufgabe

in nur 12 Minuten? Du willst ganz einfach ein neues

Thema lernen in nur 12 Minuten?

-

5 Minuten verstehen

5 Minuten verstehen

Unsere Videos erklären Ihrem Kind Themen anschaulich und verständlich.

92%der Schüler*innen hilft sofatutor beim selbstständigen Lernen. -

5 Minuten üben

5 Minuten üben

Mit Übungen und Lernspielen festigt Ihr Kind das neue Wissen spielerisch.

93%der Schüler*innen haben ihre Noten in mindestens einem Fach verbessert. -

2 Minuten Fragen stellen

2 Minuten Fragen stellen

Hat Ihr Kind Fragen, kann es diese im Chat oder in der Fragenbox stellen.

94%der Schüler*innen hilft sofatutor beim Verstehen von Unterrichtsinhalten.

Grundlagen zum Thema Glykolipide und Glykoproteine

Glykolipide und Glykoproteine – Chemie

Glykolipide und Glykoproteine sind wichtige Bestandteile der Plasmamembran.

In diesem Text erklären wir dir alles Wichtige über Glykolipide und Glykoproteine. Wir betrachten genauer, was man unter Glykolipiden und Glykoproteinen versteht und welche Funktion sie haben.

Für ein besseres Verständnis des folgenden Textes solltest du dich mit Aminen, Alkoholen und Amiden sowie mit den Haworth-Formeln und der Sesselform-Schreibweise gut auskennen.

Glykolipide – Definition

Vielleicht fragst du dich, was denn nun genau Glykolipide sind. Einfach erklärt handelt es sich bei den Glykolipiden um zuckerhaltige Lipide. Es handelt sich also um Lipide, an die Mono- oder Oligosaccharide glykosidisch gebunden sind. Und wo befinden sich nun Glykolipide? Glykolipide kommen in allen Geweben vor, besonders häufig findet man sie im Nervengewebe. Sie sind Bestandteile der Zellmembran, genauer gesagt kommen Glykolipide in der äußeren Schicht der Biomembran vor.

Glykolipide – Aufbau und Funktion

In diesem Text zeigen wir dir zwei Beispiele für Glykolipide: das Cerebrosid und das Gangliosid. Beide gehören zur Gruppe der sogenannten Glykosphingolipide. Wie der Name schon sagt, haben beide ein gemeinsames Grundgerüst: das Sphingosin.

Sphingosin – Alkoholbaustein der Glykosphingolipide

Sphingosin wird durch verschiedene Strukturelemente gekennzeichnet:

Die Aminogruppe ($\ce{-NH2}$) kennzeichnet einen Amin- und die Hydroxygruppe ($\ce{-OH}$) einen Alkoholanteil. Wegen der langen Alkylgruppe wird der Aminoalkohol zum Lipid.

Sphingosin wird acyliert. Die Acylgruppe ($\ce{RCO-}$) wird an die Aminogruppe geknüpft. Der Substituent R stellt eine Alkylgruppe aus 16 bis 24 Kohlenstoffatomen dar. Durch die Acylierung wird ein weiterer Fettsäureschwanz an das Sphingosin geknüpft.

Das entstandene Amid bezeichnet man dann als Ceramid.

Ceramid – Grundbaustein der Glykosphingolipide

Ceramid kann mit verschiedenen Mono- und Oligosacchariden verknüpft werden.

Durch den Ceramidanteil besitzen die Glykosphingolipide einen hydrophoben, unpolaren Rest, der als Membrananker dient. Die polaren, hydrophilen Zuckerreste befinden sich extrazellulär.

Wird Ceramid mit Galactose verknüpft, nennt man es Cerebrosid. Wird das Ceramid mit bestimmten verzweigten Oligosaccharidkette und Sialinsäure (NANA) verknüpft, spricht man von Gangliosid.

Glykolipide – Aufgabe

Glykosphingolipide kommen besonders häufig im Gehirn oder im Nervengewebe vor. Aufgrund ihrer hohen Vielfalt tragen sie zur Spezialisierung der Biomembranen in Nervengewebe bei. Sie sind aber nicht allein strukturbildende Membranbestandteile. Sie sind auch an Zell-Zell-Interaktionen, Adhäsionsprozessen sowie an Signalübertragungen beteiligt. Ganglioside sind beispielsweise am Aufbau der Myelinschicht beteiligt. Sie wirken sozusagen als Anker für die Myelinschicht.

Glykoproteine – Definition

Glykoproteine sind, ebenso wie die Glykolipide, wichtige Bestandteile der Zellmembran.

Glykoproteine sind Proteine, die mit einem oder mehreren Zuckerresten verbunden sind. Diese Zuckerreste zeigen nach außen und sind entweder am Serin mit O-glykosidischer Bindung verknüpft oder sie sitzen mit einer N-glykosidischen Bindung am Asparagin. Dabei kann sich der Kohlenhydratanteil aus Monosacchariden bis zu stark verzweigten Oligosacchariden zusammensetzen. Glykoproteine bilden Antigene aus, beispielsweise die antigenen Determinanten der Blutgruppen. Außerdem gewährleisten sie die interzelluläre Zell-Zell-Erkennung. Dazu ist eine hohe Variabilität der Strukturen notwendig. Die folgende Tabelle gibt dir eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten, einzelne Kohlenhydratmoleküle zu verbinden und so zur Diversität der Glykoproteine beizutragen.

| Variabilität der Glykoproteine | |

|---|---|

| Gründe: | |

| verschiedene Verknüpfungen | $\ce{1→2, 1→3, 1→4, 1→6}$ |

| $\alpha$- und $\beta$-glykosidische Bindungen | |

| verschiedene funktionelle Gruppen | OH, N-Acetyl |

| Aufeinanderfolge der Monosaccharidmoleküle |

Glykolipide und Glykoproteine – Zusammenfassung

Sowohl Glykolipide als auch Glykoproteine sind beides wichtige Bestandteile der Zellmembran. Aber auch wenn ihnen einiges gemeinsam ist, so gibt es zwischen den Glykolipiden und Glykoproteinen auch gewisse Unterschiede.

Glykolipide findet man häufig im Gehirn und in den Nervenzellen. Man nennt sie dann Cerebroside und Ganglioside. Aufgrund ihrer Struktur nennt man sie auch Glykosphingolipide: Ihr Grundbaustein ist das Ceramid. Ceramid besteht aus dem Alkohol Sphingosin durch Acylierung. Der unpolare Ceramidanteil wird mit Galactose und anderen Monosacchariden verknüpft. Die vielfältigen Glykosphingolipide sind wichtig für die Spezialisierung der Biomembranen im Nervengewebe und somit für Reizweiterleitung in Nervenzellen.

In Glykoproteinen sind Oligosaccharide an Proteine geknüpft. So entstehen zum Beispiel Antigene. Monosaccharide sind vielfältig kombinierbar und tragen dadurch zu einer hohen strukturellen Vielfalt bei. Glykoproteine bewirken die interzelluläre Zell-Zell-Erkennung.

Auch zum Thema Glykolipide und Glykoproteine habe wir einige interaktive Übungen und Arbeitsblätter vorbereitet. Du kannst dein neu gewonnenes Wissen also direkt testen. Viel Spaß!

Transkript Glykolipide und Glykoproteine

Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Glykolipide und Glykoproteine. Als Vorkenntnisse solltet ihr solides Wissen über Monosaccharide, Lipide und Proteine mitbringen. Ihr solltet klare Vorstellungen darüber haben, was Amine, Alkohole und Amide. Außerdem solltet ihr frei und sicher mit den Haworth-Formeln und der Sesselform-Schreibweise umgehen können. Ich versuche euch in diesem Video, Grundvorstellungen über Glykolipide und Glykoproteine zu vermitteln. Der Film wurde in 3 Abschnitte unterteilt:

- Glykolipide

- Glykoproteine

Zusammenfassung

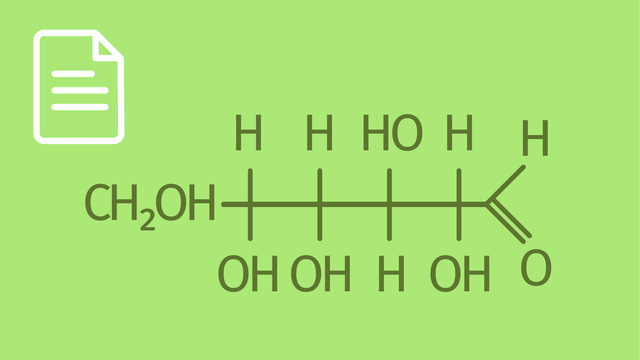

Glykolipide Bei Glykolipiden handelt es sich um zuckerhaltige Lipide: Man findet sie im Gehirn oder im Nervengewebe. Die Abbildung des Nervengewebes wurde freundlicherweise von Alexandra Amonacid E. zur Verfügung gestellt. Glykolipide und Glykoproteine sind Bestandteil der Plasmamembran. In die Struktur der Glykolipide geht auf alle Fälle ein bestimmter Alkohol ein. Er verfügt wie jeder Alkohol über eine Hydroxygruppe, außerdem besitzt er eine Aminogruppe. Er hat eine 2. Hydroxygruppe, er besitzt eine Doppelbindung und eine lange Alkylgruppe, die ihn zum Lipid macht. Dieser Alkoholbaustein heißt Sphingosin. Ich kennzeichne die Strukturelemente: Amin durch die Aminogruppe, NH2, ein Alkohol, bedingt durch die 2te Hydroxygruppe OH, die Doppelbindung mit dem Substituenten in Transposition (ein E-Alken). Die lange Alkylgruppe, die den Alkohol erst zum Lipid macht. Sphingosin wird acyliert. Die Acylierung erfolgt an der Aminogruppe NH2. Der Substituent R besteht aus 16 bis 24 Kohlenstoffatomen. Das entstandene Amid bezeichnet man als Ceramid. Ceramid kann mit einem Monosaccharid verknüpft werden, zum Beispiel mit der D-Galactose. Das Reaktionsprodukt besitzt eine ß-glykosidische Bindung, man nennt es Cerebrosid. Der Zuckerrest wird als ß-D-Galactopyranosyl bezeichnet. Außerdem treffen wir Glykolipide als Ganglioside an. Diese spielen eine wichtige Rolle im Nervensystem. Wir wollen uns anschauen wie so ein Gangliosid aufgebaut ist. Der erste Baustein ist N-Acetylgalactosamine. Dieser ist verbunden mit einem Molekül Galactose. Die glykosidische Bindung ist ß-1,4. An das Galactose- schließt sich ein Glykosemolekül an. Es ist mit dem Galactose-Molekül über die glykosidische Verbindung ß-1,4 verknüpft. Das N-Acetylgalactosamin-Molekül ist mit einem weiteren Molekül Galactose verbunden. Die glykosidische Verbindung zwischen beiden Bausteinen ist ß-1,3. Das Galactose-Molekül oben in der Mitte ist mit einem weiteren Molekül verknüpft, das ist ein Molekül der Sialinsäure. Die glykosidische Verbindung ist ß-2,3. NANA ist eine mögliche Abkürzung für Sialinsäure. Das dargestellte Gangliosid gehört zu den Sphingolipiden. Sein Bestandteil ist der Alkohol Sphingosin. Dieser ist, wie bereits gesagt, ein Baustein des Ceramids. Zwischen dem Glukose-Molekül und dem Ceramid-Molekül besteht eine ß-glykosidische Verbindung.

- Glykoproteine Glykoproteine sind wichtiger Bestandteil der Zellmembran, auch Plasmamembran genannt. Zur Verdeutlichung wollen wir die Lage eines Glykoproteins in der Zellmembran noch einmal graphisch hervorheben. Die Begrenzungen der Zellmembran sind orange-gelb gekennzeichnet. Darin befindet sich das, mit hellblauer Farbe gekennzeichnete, Protein. Unten soll die Innenzelle der Zelle sein, oben die äußere Begrenzung. Die am Protein sitzenden Oligosaccharid-Moleküle zeigen nach außen. Somit haben wir die Oligosaccharide eines Glykoproteins gekennzeichnet. Die Oligosaccharide sind entweder am Serin mit O-glykosidische Bindung verknüpft oder sie sitzen am Asparagin. Dort haben wir es mit einer N-glykosidischen Bindung zu tun. Glykoproteine bilden Antigene aus, die befähigt sind, körperfremde Verbindungen zu vernichten. Ich möchte ein Beispiel für ein solches Antigen anführen. Der erste Baustein ist eine Molekül Fucose, dieses ist ein Molekül Galactose mit einem alpha-1,2 glykosidische Bindung verknüpft. An diesem Molekül sitzt ein weiteres Galactose-Molekül. Die alpha-glykosidische Bindung ist alpha-1,3. Der vierte Baustein dieses Moleküls ist N-Acetyl-D-glucosamin. Dieser ist mit dem Galactose-Molekül unten über eine ß-1,3 glykosidische Bindung verknüpft. Wir haben es hier mit der Antigene Determinante der Blutgruppe B (Typ 1) zu tun. Der Vierfachzucker ist mit einem Glykoprotein über eine ß-glykosidische Verbindung verknüpft. Glykoproteine gewähren die interzelluläre Zell-Zell-Erkennung. Um das zu gewährleisten, ist eine hohe Variabilität der Strukturen der einzelnen Verbindungen notwendig. Die Gründe für diese hohe Variabilität sind Folgende: Zwischen den Monosaccharid-Molekülen und ihren Derivaten gibt es verschiedene Verknüpfungen: 1,2; 1,3; 1,4 und 1,6. 2. Können die Strukturen durch alpha und beta glykosidischen Bindung variieren. Die Strukturvielfalt wird auch 3. durch verschiedene funktionelle Gruppen erreicht. Anstelle der Hydroxygruppe kann beispielsweise eine N-Acetyl Gruppe vorliegen. Außerdem kann 4. die Struktur durch verschiedene aufeinander folgende Verzweigungen der Monosaccharid-Moleküle variiert werden.

- Zusammenfassung Glykolipide und Glykoproteine findet man in der Plasmamembran (Zellmembran). Glykolipide findet man im Gehirn und in den Nervenzellen. Man nennt sie dann Ganglioside, das sind bestimmte Sphingolipide. Ganglioside werden hauptsächlich aus Galactose und anderen Monosacchariden gebildet. Die 2. Komponente ist Ceramid, die die lipiden Eigenschaften bedingt. Ceramid besteht aus dem Alkohol Sphingosin durch Acylierung. In Glykoproteinen sind Oligosaccharide an Proteine geknüpft. So entstehen zum Beispiel Antigene. Glykoproteine bewirken die interzelluläre Zell-Zell-Erkennung. Das ist möglich, weil sie stark kombinierbar sind und damit eine hohe strukturelle Vielfalt aufweisen. Das ist möglich, weil die Monosaccharide eine starke strukturelle Vielfalt, als Folge ihrer starken Kombinierbarkeit, aufweisen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Auf Wiedersehen.

Glykolipide und Glykoproteine Übung

-

Beschreibe den Aufbau von Glykolipiden und Glykoproteinen.

TippsWie nennt man die Erkennungsstellen von Antikörpern?

LösungZuckerreste sind Bestandteil vieler biologisch bedeutender Moleküle und absolut unentbehrlich. Sind Zuckerreste an Lipide gebunden, spricht man von Glykolipiden. Da diese einen unpolaren Teil (Lipid) und einen polaren Teil (Zuckerrest) haben, sind sie gut als Membranbestandteile geeignet. Besonders hoch spezialisierte Biomembranen sind im Nervengewebe zu finden, da diese Membranen für die Reizweiterleitung verantwortlich sind. Hier sind Glykolipide am häufigsten zu finden, da sie wegen ihrer hohen Vielfalt zur Spezialisierung der Membranen beitragen. Teils handelt es sich bei den Zuckerresten um Monosaccharide wie bei den Cerebrosiden, teils um Oligo- oder Polysaccharide wie bei den Sphingolipiden.

Der weitaus größte Teil der Proteine trägt Zuckerreste, häufig sind diese aber im Vergleich zur Größe des Moleküls sehr klein. Die Zuckerreste geben vielen Proteinen ihre Struktur und tragen zur richtigen Faltung bei. Wichtiger aber ist ihre Funktion als Markierung: Durch die hohe Anzahl unterschiedlicher Kombinationsmöglichkeiten eignen sich Oligo- und Polysaccharide hervorragend, um Proteine zu markieren. Die Saccharide dienen als eine Art Ausweis, der von anderen Proteinen erkannt werden kann. Nur so ist es zum Beispiel möglich, dass Proteine an ihren Bestimmungsort transportiert werden. Membranproteine sind sehr häufig Glykoproteine. Auch hier dienen sie der Kommunikation: Mit Hilfe dieser als Antigene bezeichneten Markierungen erkennen sich Zellen gegenseitig. Ein bekanntes Beispiel sind die Antigene, die für die Blutgruppen des Menschen verantwortlich sind. Durch diese Antigene erkennt der Körper die eigenen Zellen und kann so körperfremde Zellen, die den Organismus schädigen, abstoßen und bekämpfen.

-

Benenne die Bestandteile des Cerebrosids.

TippsAcyl-Gruppen sind Organyl-Reste mit einer Aldehyd-Funktion am ersten Kohlenstoffatom.

LösungNamensgebend für die Glykolipide sind der Kohlenhydratanteil und der Lipidanteil der Verbindungen. Bei den Cerebrosiden besteht der sehr kleine Kohlenhydratanteil aus einem Galactosyl-Rest, der über eine $\beta$-glykosidische Bindung mit dem Lipidanteil des Moleküls verbunden ist.

Der Lipidanteil ist komplexer gebaut und verfügt über mehrere funktionelle Gruppen. Das Grundgerüst besteht aus einer langen Alkylkette von insgesamt 18 Kohlenstoffatomen. Das erste Kohlenstoffatom der Kette ist über die glykosidische Bindung mit dem Monosaccharid-Rest verknüpft, an der dritten Position trägt das Molekül eine Alkoholgruppe. Zwischen dem vierten und fünften Kohlenstoffatom besteht eine Doppelbindung, es handelt sich also um ein Alken. An das zweite Kohlenstoffatom der Kette ist über eine Aminogruppe ein Acyl-Rest gebunden. Die unterschiedlichen Cerebroside unterscheiden sich in der Länge dieses Acyl-Restes.Dank der langen Alkyl-Reste ist der Lipid-Teil des Moleküls stark polar, während der Galactosyl-Rest unpolar ist.

-

Analysiere die Verbindungsklasse.

TippsEnthält die Verbindung einen Proteinanteil?

LösungDie Klassifizierung von Biomolekülen ist nicht immer ganz trivial. Hier muss auf viele Kleinigkeiten geachtet werden, da bereits kleine Unterschiede in der Struktur der Moleküle die Wirkung einer Verbindung im Organismus stark beeinflussen können.

Es ist einfach zu erkennen, dass es sich bei der Verbindung um ein Glykolipid handeln muss. Dies ist an dem Oligosaccharid und den beiden langen Alkylresten zu erkennen. Die Analyse der beiden farbig unterschiedlich markierten Ketten zeigt, dass es sich um einen Ceramid-Rest handelt. Dieser besteht aus dem Sphingosinrest und einer daran gebundenen Fettsäure. Daher handelt es sich um einen Vertreter der Klasse der Sphingoglykolipide.

Da der Saccharid-Teil des Moleküls aus einem Oligosaccharid besteht, handelt es sich genauer gesagt um ein Gangliosid. Wäre ein Monosaccharid gebunden, würde man es unter den Cerebrosiden einordnen.

Diese Analyse zeigt exemplarisch, wie bei der Einordnung von Verbindungen in Substanzklassen vorgegangen werden muss. Das gesamte Molekül muss in Gruppen zerlegt werden. Je kleiner diese Gruppen sind, desto genauer kann die Einordnung in die Substanzklassen vorgenommen werden. Während die Substanzklasse der Glykolipide noch sehr ungenau ist und eine Unzahl an Verbindungen enthält, ist die Verbindung mit der Einordnung in die Ganglioside schon sehr genau klassifiziert. Die Einordnung enthält also bereits sehr viele Informationen über den Aufbau der Verbindung.

-

Bestimme die Unterschiede der Glykoproteine.

Tipps$\alpha$- und $\beta$-glykosidische Bindung unterscheiden sich in der Konfiguration des $C^1$-Atoms.

Die Nummerierung der C-Atome beginnt rechts vom Ring-Sauerstoffatom und verläuft im Uhrzeigersinn.

LösungGut zu erkennen sind Änderungen der funktionellen Gruppen der Monosaccharid-Bausteine des Oligosaccharids. Im Beispiel wurde eine Hydroxid-Gruppe gegen eine N-Acetyl-Gruppe ausgetauscht, dies ist mit dem roten Kreis markiert.

Ebenfalls gut zu erkennen ist die unterschiedliche Verzweigung der Oligosaccharid-Reste. Während sich das Oligosaccharid beim linken Molekül am dritten Monosaccharid-Rest über eine 1$ \rightarrow$ 6-glykosidische Bindung verzweigt, erfolgt die gleiche Verzweigung beim rechten Molekül erst beim vierten Monosaccharid-Rest.

Unterschiede an den glykosidischen Bindungen sind schwieriger zu erkennen. Zum einen kann eine unterschiedliche Konfiguration am anomeren C-Atom vorliegen. Die Bindung wird dementsprechend als $\alpha$- oder $\beta$-glykosidisch bezeichnet. Erkennbar ist das daran, ob die Bindung am $C^1$-Atom aus der Papierebene herausschaut (keilförmig gezeichnet) oder hineingeht (gestrichelt). Dies ist bei der mit einem gelben Kreis markierten glykosidischen Bindung zu erkennen.

Nummeriert man die Kohlenstoffatome an dem mit einem violetten Kreis markierten Monosaccharid-Rest, stellt man fest, dass hier ein Wechsel von einer 1 $\rightarrow$ 2- zu einer 1 $\rightarrow$ 3-glykosidischen Bindung vorliegt.

-

Nenne Bestandteile von Glykolipiden.

TippsO-glykosidische Bindungen werden zwischen zwei $OH-$Gruppen gebildet.

LösungEin wichtiger Bestandteil aller Organismen sind Lipid-Doppelschichten, da sie die Membranen der Zellen bilden. Diese Membranen werden im Wesentlichen von zwei großen Gruppen an Molekülen gebildet: den Phospholipiden und den Glykolipiden. Sie unterscheiden sich in ihrem polaren Molekülteil.

Bei Glykolipiden wird dieser Teil des Moleküls von Mono- oder Oligosacchariden gebildet. Auf Grund der vielen Hydroxy-Gruppen haben diese eine hohe Wasserlöslichkeit. Der unpolare Teil wird – wie auch bei den Phosopholipiden – von Sphingosin oder Glycerin abgeleitet und verfügt über zwei lange, unpolare Alkyl-Reste.Die Verknüpfung von Saccharid und unpolarem Molekül erfolgt über die Knüpfung einer glykosidischen Bindung zwischen dem anomeren C-Atom des Saccharids und einer Alkohol-Gruppe des unpolaren Moleküls. Dabei wird neben dem Glykolipid Wasser als Nebenprodukt gebildet.

-

Vergleiche drei Glykoprotein-Antigene.

TippsIst ein Enzym inaktiv, wird der entsprechende Reaktionsschritt nicht durchgeführt.

Enzyme katalysieren nur bei einem Teil der vorhandenen Moleküle die entsprechende Reaktion.

LösungDieses Beispiel zeigt deutlich, wie stark sich geringe Unterschiede im Bau der Antigene auswirken. Hierbei handelt es sich um die Antigene, die für die Blutgruppen des Menschen verantwortlich sind. Die drei Antigene unterscheiden sich nur an einer einzigen Position: Bei Antigen A ist am Ende der Oligosaccharid-Kette ein Galactosyl-Rest angehängt, bei Antigen B ist stattdessen eine N-Acetylgalactosyl-Gruppe angehängt. Bei Antigen H ist schließlich kein weiterer Monosaccharid-Rest angehängt.

Die Antigene werden von drei Enzymen gesteuert. Enzym 1 ist bei allen Blutgruppen aktiv, daher tragen auch alle das Antigen H. Sind die Enzyme E1 und E2 aktiv, so sind die Antigene H und A vorhanden, die Blutgruppe wird als Blutgruppe A bezeichnet. Sind die Enzyme E1 und E3 aktiv, so sind die Antigene H und B vorhanden, die Gruppe heißt dementsprechend Blutgruppe B. Sind alle drei Enzyme aktiv, handelt es sich um Blutgruppe AB – hier sind alle drei Antigene vorhanden. Bei Blutgruppe 0 ist nur E1 aktiv, daher ist nur das Antigen H vorhanden.

Dies ist von großer Bedeutung, da jeder Mensch Antikörper gegen die Antigene entwickelt, die er nicht selbst trägt. Somit werden Blut- und Organspenden abgestoßen, wenn es zu einer Immunreaktion kommt. Das Vorhandensein eines Monomeres eines Oligosaccharids bei Antigenen kann daher über Leben und Tod entscheiden.

Grundbaustoffe der Nahrung – Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette

Monosaccharide

Glucose und Fructose

Glucose – Kette oder Ring?

Monosaccharide mit 3 bis 6 C-Atomen

Monosaccharide – Nomenklatur und Stereochemie

Monosaccharide – Eigenschaften und Reaktionen

Pyranosen und Furanosen

D-Ribopyranose und D-Ribofuranose

Sesselform-Schreibweise der Pyranosen

Halbacetal- und Acetalbildung

Disaccharide

Disaccharide – Besondere Glykoside

Reduzierende und nichtreduzierende Disaccharide

Saccharose und Maltose

Polysaccharide

Polysaccharide – Cellulose, Stärke, Glykogen

Stärke und Cellulose

Nachweis von Kohlenhydraten

Moleküldarstellungen von Kohlenhydraten

Zuckerderivate

Glykoside und glykosidische Bindung

Glykolipide und Glykoproteine

Hyaluronsäure, Heparin, Chitin

9.770

sofaheld-Level

6.600

vorgefertigte

Vokabeln

8.295

Lernvideos

38.561

Übungen

33.598

Arbeitsblätter

24h

Hilfe von Lehrkräften

Inhalte für alle Fächer und Klassenstufen.

Von Expert*innen erstellt und angepasst an die Lehrpläne der Bundesländer.

Testphase jederzeit online beenden

Beliebteste Themen in Chemie

- Periodensystem

- Ammoniak Verwendung

- Entropie

- Salzsäure Steckbrief

- Kupfer

- Stickstoff

- Glucose Und Fructose

- Ethansäure

- Salpetersäure

- Redoxreaktion

- Schwefelsäure

- Natronlauge

- Graphit

- Legierungen

- Dipol

- Molare Masse, Stoffmenge

- Sauerstoff

- Elektrolyse

- Bor

- Alkane

- Verbrennung Alkane

- Chlor

- Elektronegativität

- Tenside

- Toluol, Toluol Herstellung

- Wasserstoffbrückenbindung

- fraktionierte Destillation

- Carbonsäure

- Ester

- Harnstoff, Kohlensäure

- Reaktionsgleichung Aufstellen

- Redoxreaktion Übungen

- Stärke und Cellulose Chemie

- Süßwasser und Salzwasser

- Katalysator

- Ether

- Primärer Alkohol, Sekundärer Alkohol, Tertiärer Alkohol

- Van-der-Waals-Kräfte

- Oktettregel

- Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, Oxide

- Alfred Nobel

- Wassermolekül

- Ionenbindung

- Phosphor

- Saccharose Und Maltose

- Aldehyde

- Kohlenwasserstoff

- Kovalente Bindung

- Wasserhärte

- Peptidbindung

5 Minuten verstehen

5 Minuten verstehen

5 Minuten üben

5 Minuten üben

2 Minuten Fragen stellen

2 Minuten Fragen stellen

Bereit für eine echte Prüfung?

Bereit für eine echte Prüfung?